|

〜もう少し、僕に語らせて欲しい……〜 Produdced and Written by 阿賀佐栗須亭 徒然なるままに、いつまで続くのかと思わせる(笑)第14弾です。 |

|

|

|

| その66)「バサラ」という車 | |

|

以前より「バサラ」という車があることを知っていたものですから、 http://history.nissan.co.jp/BASSARA/U30/0108/TOP/body.html い、いつのまに。。。もう「バサラ」の時代ではないのでしょうか。。 orz とはいえ、バサラのオーナーのホームページを発見! 硬派な感じがしますね。 |

|

| その67)シンジられない! 〜 ジャニーズ編 | |

|

先日友人と話していたら、なぜかシブガキ隊の話に。 ジャニーズもシンジに様変わり。6月の世界平均気温は過去最高だったとか(2005.7.22) 。 |

|

| その68)表題:ビニ本といえば・・・ | |

|

以下のような迷惑メールが来ました。 「ビニ本、ええねぇ〜。わしインターネットで ※アドレス(省略) |

|

| その69)「ハーベスト」という会社 | |

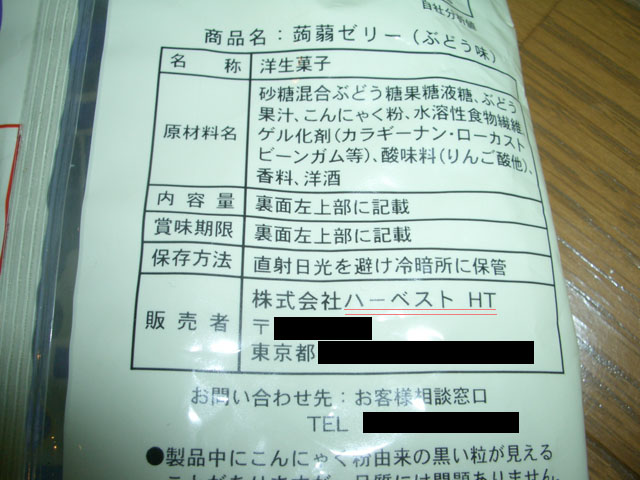

| 掲示板の常連さんであります、きょろさんから、『ハーベスト』という会社のこんにゃくゼリーをいただきました。シンジ祭りで食べてしまう予定だったので

すが、いろいろな都合でかなわず、私が全部食べてしまいました。関係者のみなさま申し訳ありません。 では、早速画像をご覧下さい。何の変哲もないこんにゃくゼリーなのに、品があるような気がしますね(笑)。   |

|

| その70)「ドナドナ」の解釈とシンジ | |

| 細見和之『ポップミュージックで社会科』(みすず書房、2005)を読みました。この本は、詩人でドイツ現代思想研究者でもある著者が、「ドナドナ」

やジャニス・イアン、中島みゆきを、それらの唄、歌手が生きた社会との関係から読み解いていこうとするものです。 さて、この本で気になるところを見つけました。それは、「ドナドナ」についてです。 著者によれば、「ドナドナ」のあまりにも有名なサビ「ドナドナ、ドーナ、ドーナ」は、子牛を追い立てる意味のない囃し言葉という理解でもいいのです が、まさしくその意味のない囃し言葉があの歌においては祈りにも近い響きをもっている、このことは疑いない、というのです。 というのは、現在の研究では、「ドナドナ」は実はユダヤ人虐殺を歌った歌である事が明らかにされており、オリジナルのイディッシュ語の歌詞「ドナド ナ、ドーナ、ドーナ」は、「神よ、神よ、神よ」と読めるからだと言うのです。もっとも、イディッシュ後の発音から考えて「神よ神よ」と読む解釈には無理 があるらしいのですが、しかし重要なのは次の事だと言います。 「重要なのは、作者たちの当初の意図ではなく、歌い継がれて行ったときにそれがどういう意味合いをもつことになったか、です。場合によってはただの囃 し言葉として添えられた言葉が切実な祈りの言葉に転化する、そういう局面こそが大事だと私は思います」(55頁)。 この立場は、シンジの歌を読む時にも参考になると思います。歌い継がれていくことにより、歌詞の意味合いが変化していく、囃し言葉でさえ、切実な祈り に変わっていく。私たちもこのような立場を大切にしていくべきではないでしょうか。 たとえば囃し言葉について見てみます。「砂の十字架」の「ライリーライリーライリーリラー」は、シンジの歌詞の中でもっとも意味不明のたぐいに分類さ れてきました。しかしどうでしょう。この立場からすれば、別の意味に読み替えていけるのかもしれません。 「北風のエール」も同様です。あの訳の分からない(すみません!)「アウーラリラリラリー」も、切実な祈りと読み替えられる場面があるかもしれません。 社会の変化に伴って、歌詞の読まれ方、歌の聴かれ方が変わってくる。こういう立場からシンジを聴き、読んでいくことも大切だと思います。 |

|

|

|

|

|